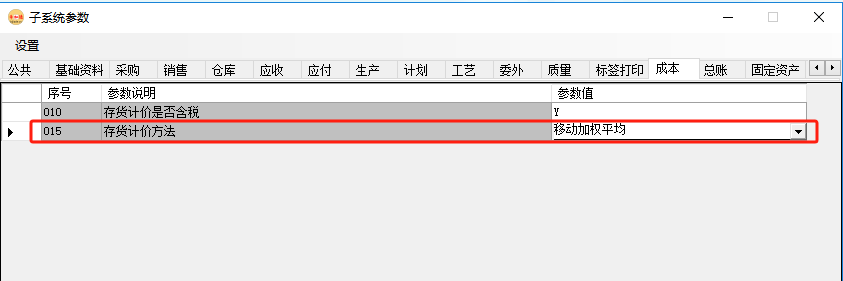

一、設置ERP系統參數

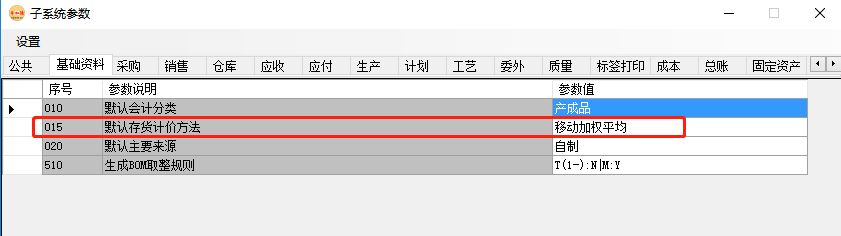

打開“ERP系統菜單→子系統參數”界面,在“成本”頁面的存貨計價方法選擇“移動加權平均”,如下圖。

二、ERP軟件實現移動加權平均法進行存貨計價的基本原理

盤點倉庫貨品的數量及成本金額,并作為期初數據錄入到ERP系統,在日常單據中,凡事能夠影響成本計算的單據,比如常見的采購入庫單,在單據審核記賬后,都會做一次移動加權平均計算,出庫操作只減少存貨數量及存貨成本金額,對存貨單位成本沒有影響。

三、幣加德ERP系統存貨計價(移動加權平均法)實操舉例

1、盤點期初庫存,并錄入到ERP系統

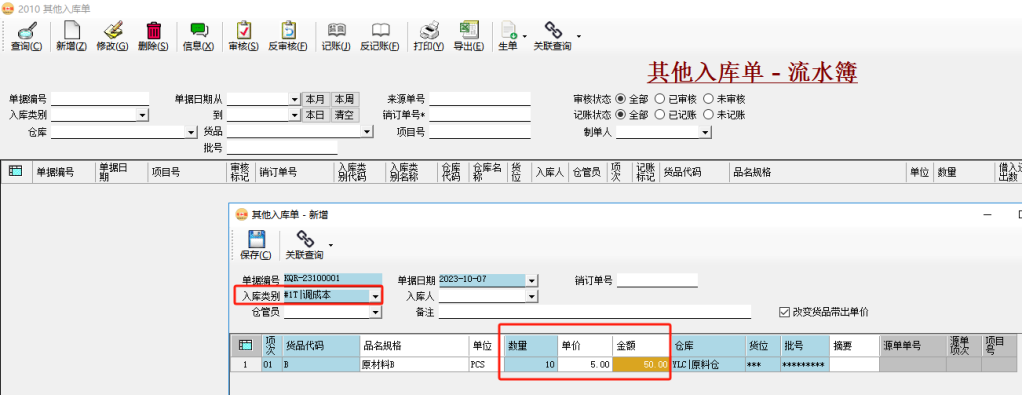

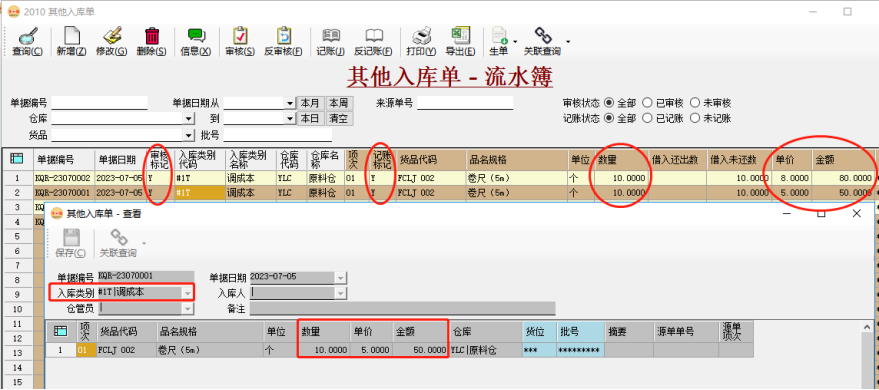

(1)通過其他入庫單,把期初盤點數據錄入到ERP系統,注意入庫類別為“#1T|調成本”,如下圖。

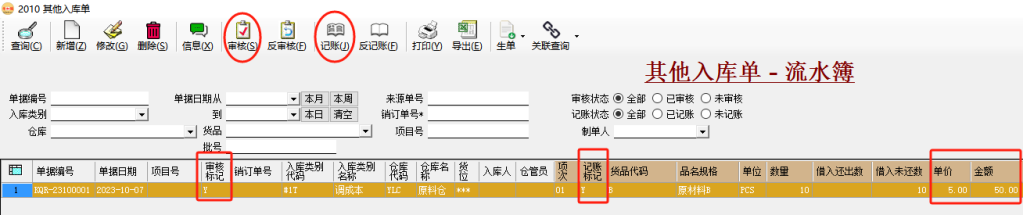

(2)對期初調整成本的其他入庫單進行審核、記賬,如下圖。

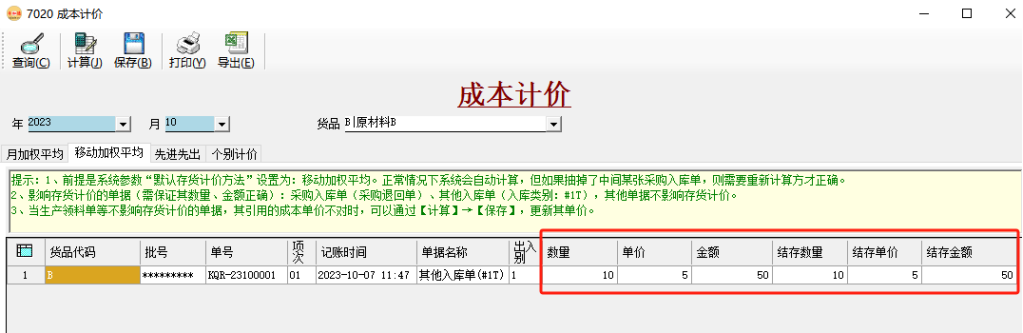

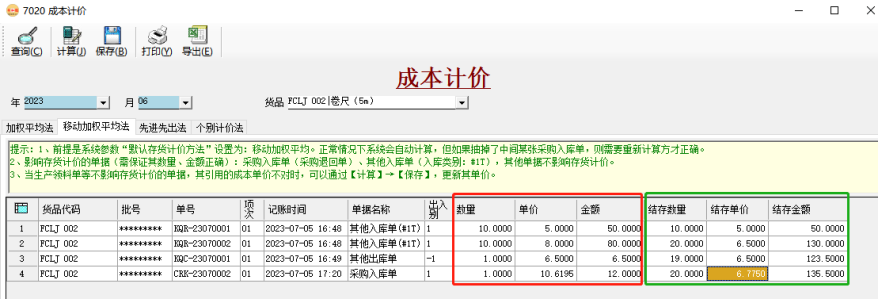

(3)打開ERP軟件的“7020 成本計價”模塊,查詢當前年月的數據,可以看到“移動加權平均”頁面的計算記錄,如下圖。

2、在ERP系統做采購入庫操作

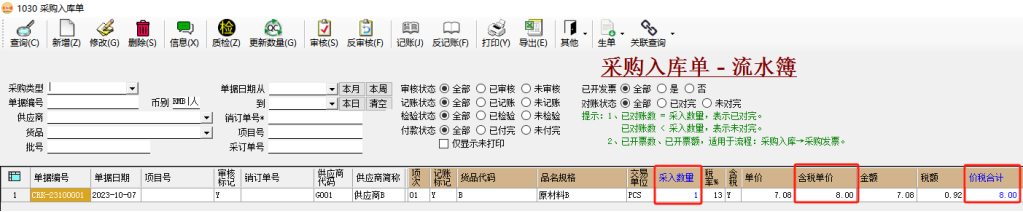

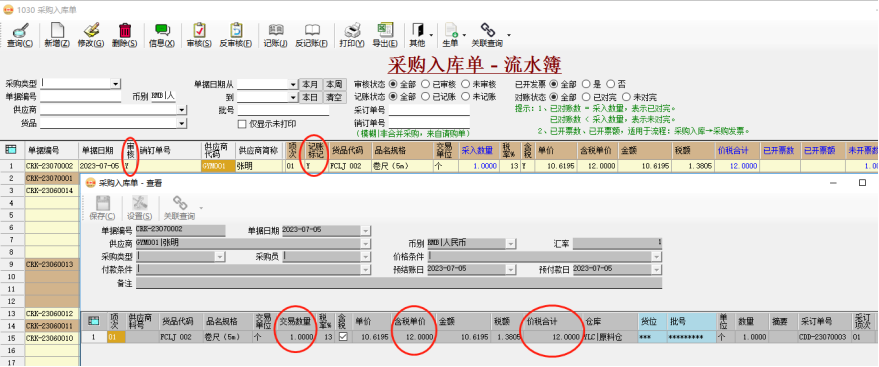

(1)在ERP系統做一張采購入庫單,并審核、記賬,如下圖。

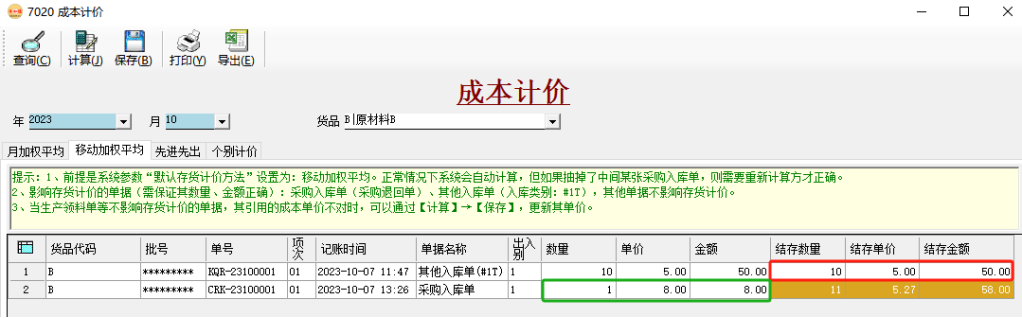

(2)打開ERP軟件的“7020 成本計價”模塊,查詢當前年月的數據,可以看到“移動加權平均”頁面的計算記錄,如下圖。

以圖示為例,結存成本單價 =(上次結存金額50 + 本次金額8 )÷(上次結存數量10 + 本次數量1)= 58÷11 ≈ 5.27

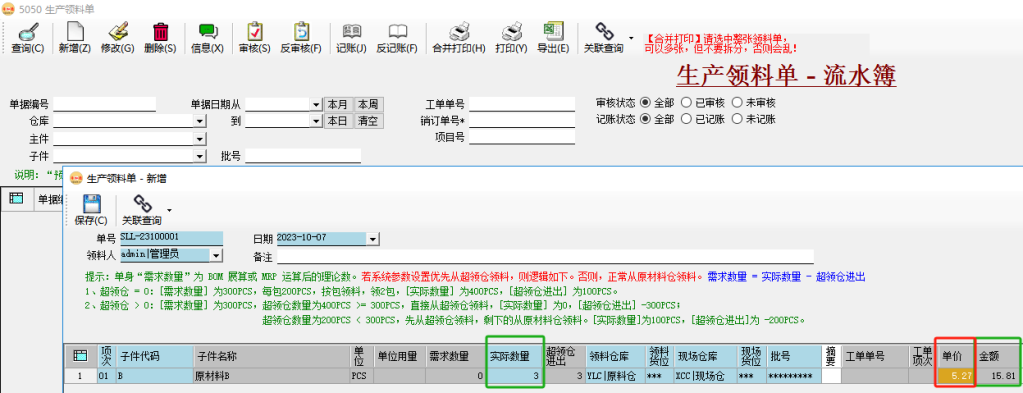

3、在ERP系統做生產領料出庫操作

(1)在ERP軟件新增生產領料單時,會自動帶出相應貨品的成本單價,也就是上面步驟中的結存單價5.27,如下圖。

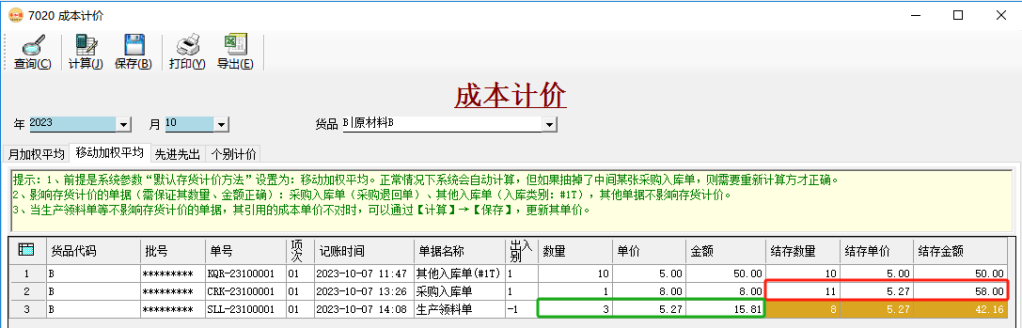

(2)再次打開ERP系統“7020 成本計價”模塊,查詢當前年月的數據,可以看到“移動加權平均”頁面的計算記錄,如下圖。

以圖示為例,出庫操作不影響成本單價,所以結存成本單價不變,結存金額 =(上次結存數量11 – 本次數量3)* 成本單價 = ?8 * 5.27 = 42.16

四、ERP系統存貨計價(移動加權平均)涉及到的單據

影響存貨成本單價的單據有其他入庫單(入庫類別:#1T)、采購入庫單、采購退回單。從存貨計價計算結果獲取成本單價的單據有生產領料單、生產退料單、生產超領單、委外發料單、委外退料單、其他出庫單,如果直接銷售原材料的話,還會涉及到銷售出庫單、銷售退回單。

五、ERP系統存貨計價(移動加權平均)注意事項

1、前提是系統參數【成本】頁面的“存貨計價方法”設置為:移動加權平均。

2、影響存貨計價的單據(需保證其數量、金額正確):采購入庫單(采購退回單)、其他入庫單(入庫類別:#1T),其他單據不影響存貨計價。

3、正常情況下系統會自動計算,但如果中間抽掉了某張影響成本單價的單據,則需要手動重新計算。可以通過【計算】→【保存】,更新其單價。當結存數量為0時,系統自動調整單價金額為0;當金額為負數時,系統自動調為0。

以下空白!

]]>

一、系統參數設置

在系統參數中選擇 [默認存貨計價方法]:移動加權平均,如下圖。

二、期初庫存數量及成本錄入

如果只是使用ERP系統進行存貨數量的管理,可以不關注成本單價、成本金額,如果需要關注成本的話,在ERP系統上線時,需要錄入期初數量、單價、金額,可以通過“其他入庫單”來完成,『入庫類別』需要選擇“#1T|調成本”,其他入庫類別無法調整存貨成本,錄入單據后【審核】→【記賬】,如下圖。

三、日常業務操作

1、其他出庫

“其他出庫單”與“其他入庫單”類似,也包括成本單價、成本金額字段,如下圖。

2、原材料采購入庫

存貨計價的數據來源除了來自期初盤點數量、單價和金額外,主要來自“采購入庫單(采購退回單)”,錄入單據后【審核】→【記賬】,如下圖。

四、存貨成本計價

當erp系統啟用了“移動加權平均法”進行存貨成本計價后,在相關單據(采購入庫單、采購退回單、其他入庫單、其他出庫單、生產領料單、生產退料單、生產超領單)記賬時,系統會自動記錄單據的相關信息。

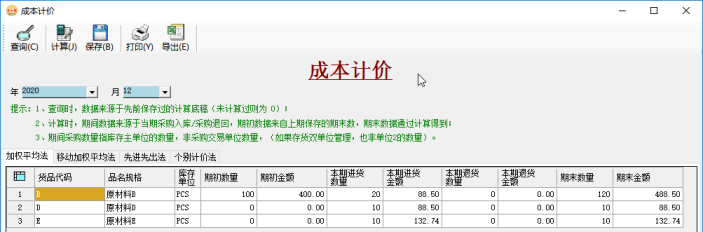

打開“成本計價”模塊,選擇年、月、貨品,并切換至『移動加權平均』標簽,可以看到系統記錄的相關單據信息,比如數量、單價、金額等,并計算出結存數量、結存單價、結存金額,如下圖。

系統的計算邏輯:

以某一貨品為例,按照相關單據記賬時間的先后順序,每增加一行記錄的同時,計算『結存數量』、『結存單價』、『結存金額』,當有新單據需要引用單價時,取最新的『結存單價』。

以下圖中第2行數據為例,入庫數量10、單價8、金額80,參照其上一行,也就是第1行的結存數量10、結存單價5、結存金額50,計算最新的結存數量(10 + 10 = 20)、結存金額(50 + 80 = 130)、結存單價(130 / 20 = 6.5)。

當中途有抽單(采購入庫單/采購退回單、其他入庫單(#1T))的情況發生時,會導致『結存單價』不正確,打開此模塊,【查詢】有問題的貨品,點【計算】按鈕時,會按照上面的邏輯重新計算一遍,點【保存】時系統會自動更正相關單據的單價、金額信息。

操作提示:

1、前提是系統參數“默認存貨計價方法”設置為:移動加權平均。正常情況下系統會自動計算,但如果抽掉了中間某張采購入庫單,則需要重新計算方才正確。

2、影響存貨計價的單據(需保證其數量、金額正確):采購入庫單(采購退回單)、其他入庫單(入庫類別:#1T),其他單據不影響存貨計價。

3、當生產領料單等不影響存貨計價的單據,其引用的成本單價不對時,可以通過【計算】→【保存】,更新其單價。

五、在單據錄入時自動帶出單價

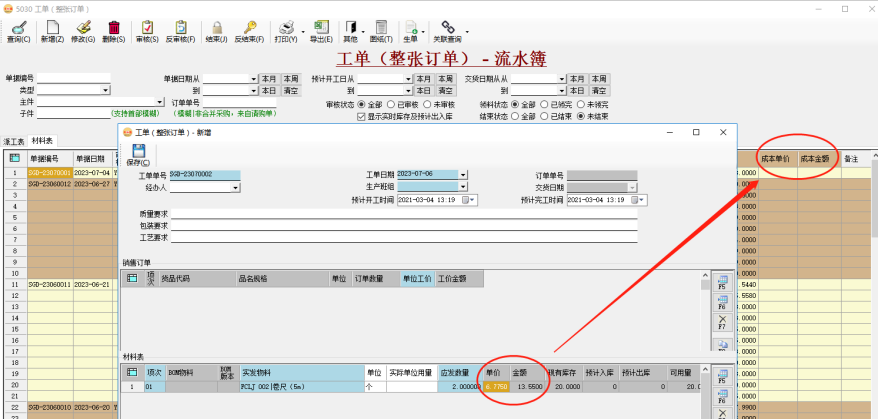

1、生產工單

在工單材料表選擇『實發物料』會自動帶出其最新的結存成本單價,輸入『應發數量』后自動計算『金額』,如下圖。

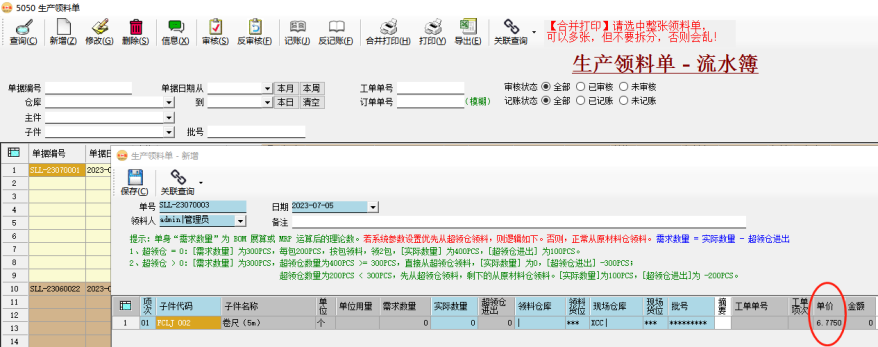

2、生產領料

在生產領料單(生產超領單)錄入時,自動帶出相應貨品的最新結存單價,如下圖。

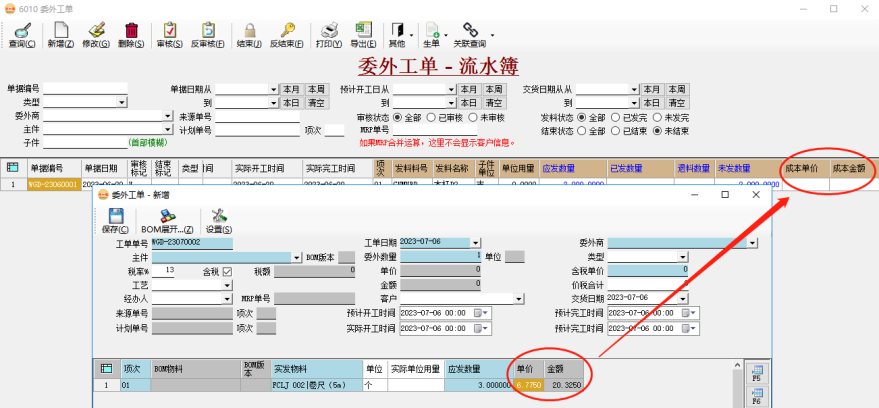

3、委外工單

在工單材料表選擇『實發物料』會自動帶出其最新的結存成本單價,輸入『應發數量』后自動計算『金額』,如下圖。

4、委外發料

在委外發料單錄入時,自動帶出相應貨品的最新結存單價,如下圖。

以下空白!

]]>

一、委外成本分析表具體操作

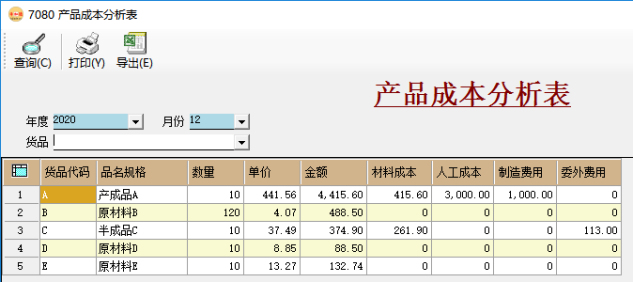

打開【7080 產品成本分析表】,包括原材料、半成品、產成品的成本,如下圖。

圖:產品成本分析表

存貨成本。經過成本核算后,再次查看庫存,可以看到正確的成本數據,如下圖。

圖:查看存貨成本

]]>

一、委外成本分析表具體操作

打開【7070 委外成本分析表】,依據模擬劇本中的產成品A的BOM結構,先是委外加工,成本來源于委外材料成本、加工費,如下圖。

圖:委外成本分析表

]]>

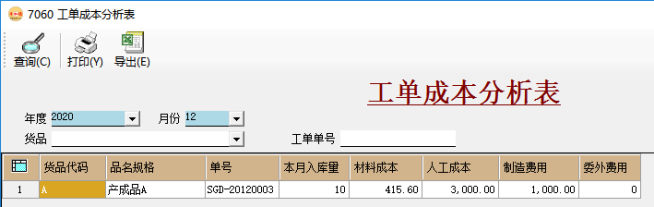

一、工單成本分析表具體操作

打開【7060 工單成本分析表】,產成品A的工單成本來源于生產耗料成本、人工及制費,如下圖。

圖:工單成本分析表

]]>

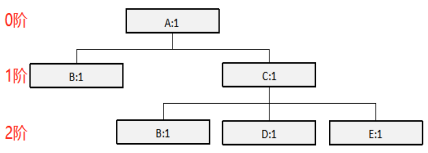

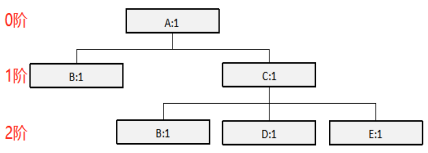

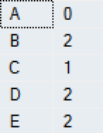

圖A:BOM舉例

圖B:低階碼

一、生產成本計算的邏輯

生產成本的核算邏輯:以當月的生產入庫單的單身耗料作為物料成本,人工與制費按照工單工時分攤。

委外成本的核算邏輯:以當月的委外入庫單的單身耗料作為物料成本,加工費 = 委外入庫數量 * 委外工單的單價。

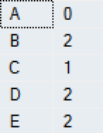

工單工時的收集邏輯:

逐張工單收集耗料(源自生產入庫單身)、人工/制費(根據工單收集當月總的工時,用總的人工/制費除以總工時,得到單位人工/制費。進而根據某張工單的工時,乘以單位人工得到該張工單的人工成本,用工時乘以單位制費得到該張工單的制費成本。每張工單生產完成后,可以手工指定該工單的實際開工時間、實際完工時間,如下圖)。

工單實際開工時間:默認為該工單第一筆領料單審核時的時間。

工單實際完工時間:默認為該工單最后一筆生產入庫單的審核時的時間。

圖:修改工單實際完工時間

二、生產成本計算的具體操作

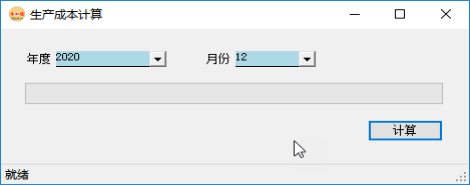

打開【7050 生產成本計算】,選擇要計算的年月,比如2020年12月,點【計算】,如下圖。

圖:生產成本計算

參考:

成本核算方法:分步法、分類法、分批法、品種法、ABC成本法。

分步法:以產品生產階段、“步驟”作為成本計算對象,計算成本的一種方法。

適用范圍:大批大量多步驟多階段生產的企業;管理上要求按照生產階段、步驟、車間計算成本;冶金、紡織、造紙企業、其他一些大批大量流水生產的企業等。

分類法:以“產品類”作為成本計算對象、歸集費用、計算成本的一種方法。

分類法的成本對象為產品“類”,在實際工作中,可以定義為:產品自然類別、管理需要的產品類別。

分批法:以產品批別作為成本計算對象的一種成本計算方法。

適用范圍:單件、小批生產企業、按照客戶定單組織生產的企業——因而也稱“訂單法”

品種法:以產品品種作為成本計算對象的一種成本計算方法。

品種法適合于大批大量、單步驟生產的企業。如發電、采掘業,管理上只要求考核最終產品的企業。

ABC成本法:一種將制造費用等間接費用不按傳統的(以車間為費用歸集和分配對象)方法,而是以“作業”為費用歸集和分配的方法,它能夠更加合理地分配間接費用,使成本的計算更加合理。

]]>

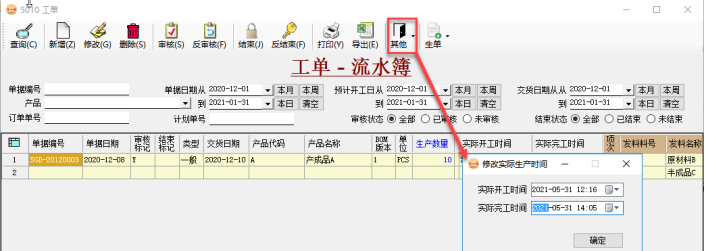

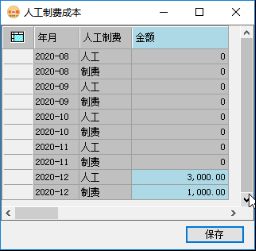

一、人工制費成本具體操作

人工制費成本。打開【7040 人工制費成本】,依照實際情況錄入,比如:

12月份的人工3000元,制費1000元,點【保存】,如下圖。

圖:人工制費成本

參考:

間接材料費

指企業生產單位在生產過程中耗用的,但不能或無法歸入某一特定產品的材料費用。如機器的潤滑油、修理備件等。間接費用的歸集一般可以根據“材料費用分配表”等原始記錄進行。計入制造費用的總賬和明細賬。

間接人工費用

間接人工費用是指企業生產單位中不直接參與產品生產的或其他不能歸入直接人工的那些人工成本,如修理工人工資、管理人員工資等。對間接人工費用應根據“工資及福利費用分配表”確定的數額,記入有關制造費用明細賬,并根據“工資、福利費用分配表”編制記賬憑證,據以記入“制造費用”賬戶。

制造費用

指企業為生產產品和提供勞務而發生的各項間接費用,包括企業生產部門(如生產車間)發生的水電費、固定資產折舊、無形資產攤銷、管理人員的職工薪酬、勞動保護費、國家規定的有關環保費用、季節性和修理期間的停工損失等。

折舊費

折舊費是指固定資產在使用中由于損耗而轉移到成本費用中的那部分價值。固定資產折舊費的歸集是通過將按月編制的各車間、部門折舊計算明細表匯總編制整個企業的“折舊費用分配表”進行的。根據“折舊費用分配表”登記制造費用明細賬和總賬。

低值易耗品

低值易耗品是指不作為固定資產核算的各種勞動手段,包括一般工具、專用工具、管理用具、勞動保護用品等。生產單位耗用的低值易耗品,由于其價值低或容易損壞,一般不用像固定資產那樣嚴格計算其轉移價值,而是采用比較簡便的方法將其費用一次或分次轉入產品成本。采用一次攤銷法時,領用低值易耗品的價值,一般可以與領用其他材料一道,匯總編制“材料費用分配表”,直接計入有關成本費用;采用分次攤銷時,領用低值易耗品的價值要按其使用期限分月攤入有關成本費用。

其他支出

企業生產單位的其他支出是指上述各項支出以外的支出,如水電費、差旅費、運輸費、辦公費、設計制圖費、勞動保護費等。這些支出多數是以銀行存款或現金支付,并與產品無直接關系,一般均不單獨設置成本項目,應在費用發生時,根據有關的原始憑證逐筆編制記賬憑證后計入“制造費用”總賬及明細賬。

]]>

圖A:BOM舉例

圖B:低階碼

低階碼計算。打開【7030 低階碼計算】,點【計算】,如下圖。

圖:低階碼計算

參考:

在ERP系統中,所有的物料的結構都是BOM,就是Bill of Materia,從字面上看,是物料的清單,從直觀上看就是一個樹形結構。低層碼是指同一種物料項目由于位于同一個 BOM 的不同階層中,或不同的 BOM 的不同層次中,而有多個階層碼時,取最低層碼作為計算該項物料需求量的一種方法。目的是確保時間上最先需求的物料在計劃上最先得到庫存量,避免最后需求的物料提前下達而在計劃上占用有限的庫存量。低層碼的引入是對逐層計算原則的 一個補充,低層碼指定了對同一物料位于不同 BOM 階層時的處理方式。

]]>打開【7020 成本計價】,選擇要計價的年月,比如2020年12月,點【查詢】得到期初數量/期初金額,再點【計算】根據期初/期間數據得到期末數量/期末金額,最后點【保存】(保存之后,下次再查詢時,不光有期初數據,還有期間和期末數據),如下圖。

圖:成本計價

提示:成本計價的時機一般選擇在月初,在確認對上個月的出入庫數據不會再改動時,對上個月的原材料進行計價。

參考:

存貨的計價方法有先進先出法、移動加權平均法、月末一次加權平均法和個別計價法等方法。

先進先出法

是假定“先入庫的存貨先發出”,并根據這種假定的成本流轉次序確定發出存貨成本的一種方法。

移動加權平均法

是指在每次收貨以后,立即根據庫存存貨數量和總成本,計算出新的平均單位成本的一種計算方法。

月末一次加權平均法

存貨的加權平均單位成本=[本月月初庫存存貨的實際成本+∑(本月各批進貨的實際單位成本×本月各批進貨的數量)]/(月初庫存存貨數量+∑本月各批進貨數量)

本月發出存貨的成本=本月發出存貨的數量×加權平均單位成本

本月月末庫存存貨的成本=月末庫存存貨的數量×加權平均單位成本

個別計價法

亦稱個別認定法,具體辨認法,分批實際法,其特征是注重所發出存貨具體項目的實物流轉與成本流轉之間的聯系,逐一辨認各批發出存貨和期末存貨所屬的購進批別或生產批別,分別按其購入或生產時所確定的單位成本計算各批發出存貨和期末存貨的成本。

]]>

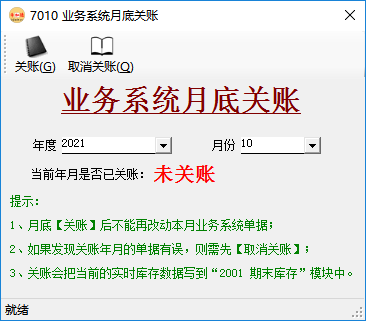

圖:業務系統月底關賬

]]>